贺于敏学长八十华诞

刘行义1 赵凯华2

(1 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 廊坊 065000)

(2 北京大学物理学院! 北京! 100871)

今天是于敏学长八十华诞,我们一批当年在北京大学物理系与于敏学长有同窗之谊的学友:让庆澜、孙亲仁、周帅先、黎在宁、刘行义、赵凯华,相约在一起为他庆寿,祝他老当益壮,福寿绵长。

从青年时代起,于敏就以优异的成绩和才能而赢得人们对他的赞赏、支持和帮助。在中学求学时,一次老师以突然袭击的方式进行摸底考试,绝大多数同学不及格并不足怪,只有于敏一人不但及格,而且老师发现他有极强的推理能力。老师动员他转到天津最好的中学———耀华中学以图深造。毕业班接受转学学生,在耀华这样的学校是几无先例的。在耀华中学优秀学生比比皆是,于敏转来后却力超群英,高踞榜首,但并未引起他人的嫉妒。他待人诚恳,学习上助人为乐,深受同学的尊敬和老师的钟爱。他转学一年后即以优异成绩毕业。是年其父失业,无力供其继续读书。这时其同学之父,启新洋灰公司协理陈范有先生出于惜才,将于敏介绍给该公司,由启新资助,供他上工科学习。1944 年于敏考入北京大学工学院电工系。于敏酷爱物理学,1946年西南联大复员后他领到助学金,就转入物理系。尽管家境贫寒,品学兼优的他却没有经受辍学之苦。

那时北京大学实行选修制,于敏学长对自己所选的课程,都尽其所能学得最好。他选修的近世代数班上,就连数学系成绩最好的学生也只得60分,唯独他得了100分。他所选的微积分、普通物理,也都是100 分,各科成绩总平均93 分。

1949年于敏毕业后留校读研究生兼任助教,先后师从张宗燧、胡宁两位先生。张先生说:从来没见过学物理有像于敏这样好的。在物理学中,于敏尤爱量子场论。后来他服从国家需要,由量子场论转到原子核理论,再转到氢弹原理的研究,两次都是在自己的科学事业颠峰在望之际毅然转行,终于成为两弹元勋,国之干城,为祖国为民族的一片赤胆忠心,光可鉴人。

人人都知道于敏学长天资聪慧,其实他的诀窍还是勤奋。用他自己的话说就是:“ 钻进去,跳出来”和“ 融会贯通”。1948年暑假,他手捧Gugen-heim著的热力学书对罗伯鹏同学说:看完第四遍,终于看懂了!Eureka(“我找到了!”)的喜悦溢于言表。1949年初物理系学生会曾组织过一次学习经验交流会,他说他的经验是每年寒暑假中都反复看《理论力学》、《电磁学》。温故而知新,这就是他的秘诀。

于敏学长对学习的时间是抓得很紧的,但这并不妨碍他的广泛兴趣。他较喜欢打桥牌,每邀必至,玩则尽兴,从不中途退席,也有他主动邀旁人来“ 战斗”的时候。他虽非乒乓“ 国手”,却有几招球路不好对付。他对《红楼梦》中的人物、情节了如指掌,书中诗句倒背如流。于敏的青少年时代,经历了军阀混战和抗日战争两个历史时期,是在兵荒马乱中渡过的。生活在沦陷区天津、北平的他,亲历日本侵略军的残暴统治,痛感民族屈辱之悲愤,立志要学好科学,报效祖国。他自幼喜读裨官野史和古典文学作品,仰慕诸葛亮、岳飞、文天祥、林则徐等民族英雄和伟人,诵杜甫、苏东坡、辛弃疾等沉郁豪放的诗句朗朗上口。这样培养起来的“ 国家兴亡,匹夫有责”的襟怀,成了他日后把一生奉献给祖国国防科研事业的坚实思想基础。

于敏学长平时在学习上乐于助人,他从未因学习忙而拒绝他人的提问,而且对任何人讲解必求其详,使人弄懂为止。他人有困难,必倾力相助。1946年,让庆澜刚从云南大学数学系转来北京大学物理系,因为一年级的课已学过,就决定直接选马大猷先生为二年级所开的电磁学课。让庆澜中途插进来,该课已讲了许多。没想到马先生突然搞了一次测验,让庆澜未有很好地准备而考砸了。于敏就把自己的笔记借给让,并给他解释课程的内容,使让很快地跟上了班。

于敏学长朴实无华,心胸坦荡,待人诚恳厚道。我们这些昔日的同窗,从未听他背后议论过谁长谁短,对师长也绝不品头论足。但这并不表明他对人没有判断力,他从未因交往不慎而有过上当受骗之举。后来我们得知,在“****”那个是非颠倒的岁月里,他威武不屈,在重压下挺身而出,勇担责任,保护了可能含冤的同志,而自己甘蒙黜降也毫不计较。我们听了感到,这就是我们的于敏!我们为有这样的学长而自豪。

于敏学长学业出众,但不妨碍他参加社会活动。1947-1948年,他曾担任物理系学生会干事。当时学生运动频繁,每次他都与同学们一起去访问教授。当时饶毓泰先生认为学生参加罢课游行对学习不利,于敏就和这位他十分尊敬的老先生辩论起来。但他知道教授是出于对同学的爱护,从此更尊敬饶教授,而饶教授也更器重他。

于敏学长临毕业那年得了伤寒病,患病数日即导致肠穿孔,生命岌岌可危。这下子急坏了全物理系疼爱于敏的师长和敬佩于敏的同学。当时任北京大学教务长的郑华炽教授当即请北京大学医学院院长胡传揆教授组织医疗力量全力抢救,并给予最好的护理。那时没有公费医疗,据说于敏的医疗费还是饶毓泰先生个人掏腰包支付的,不知确否。在于敏病情危急的时刻需要输血,物理系的同学们闻讯后一下子就赶到医院,去了二三十个,排队验血型,准备为于敏献血。于敏的血型是B 型,结果只有赵凯华、孙亲仁二人的血型对路而中选。此事足见于敏在北京大学物理系中之人望。

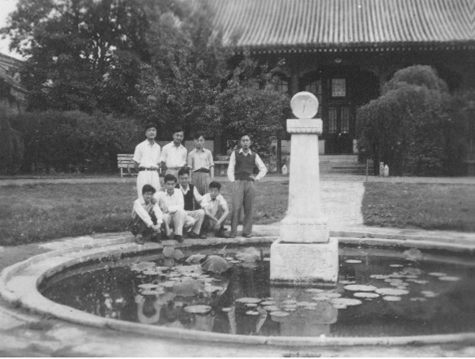

最后,我们将42 年前的一张老照片奉献出来,以怀念我们和于敏学长昔日同窗共渡的岁月,我们再次祝愿于敏学长健康长寿。那时北京大学理学院座落在景山东街马神庙一个美丽的校园里。最令人留恋的莫过于大讲堂前秀美的荷花池了。盘形的草地环绕着娇小的莲池,周围植有苍松翠柏,丁香海棠。莲池中央汉白玉石柱上的日晷,指针永远指向天枢,古朴的篆刻罗列在石柱的四方,铭文曰:“ 仰以观于天文,頫(通‘俯’)以察于地理;远取诸物,近取诸身。”1)当年我们于功课之余经常在此小憩,从中领略到多少探索宇宙奥秘的哲理和科学的价值观呀!今日观此照片,斯情斯景,感触良深。

1947 年摄于北大理学院大讲堂前荷花池畔( 后排左起:陈振士、刘行义、于敏、陈藻蘋,前排左起:让庆澜、赵凯华、江丕桓、戈革)

1)- 此日晷现树立在北京大学燕园校园内的“ 赛克勒考古与艺术博物馆”———编者注