水是无色透明的液体,这是尽人皆知的事实。可是人们站在大海之滨,无不被那“蔚蓝色的海洋”所吸引;立于烟波浩渺的湖畔,往往为“荡漾的碧波”所醉。这湖光海色是怎么来的呢?

其实,海水和湖水也是无色透明的。如杲从中取出一盆,你会发现和普通水并没有什么两样。大海所以蓝得可爱,湖水碧绿喜人,这部足太阳光巧装打扮的结果。

白色的太阳光是很复杂的,它是由红橙黄绿蓝靛紫等七种颜色合成的。一般来说,物体的颜色,是由光线照射到物体上被吸收、反射或透过的情况决定的。如果全反射就是白色,全吸收就是黑色。如果吸收了其中某些颜色,物体就是其余几种颜色的混合色。例如,绿叶泛所以是绿色,就是因为太阳光射到叶子上,叶子吸收了其余各种颜色,仅反射出绿色光的缘故。万里无云的蓝天,是因为天空巾空气的分子散射了阳光中的蓝色光线。如果用一块红色的玻璃遮住光源,就只看见红色,这是因为只有红色能透过。

无色透明的浅水,太阳光线几乎全部都能透过,极收、反射和散射都不显著,所以没有颜色;深水就不同了。它能吸收、反射和散射太阳光,因此有了颜色。

由于七种颜色的光线波长不同,所以被水吸收、反射和散射的程度也不一样。从红到紫,波长一个比一个短。长波穿透能力强,但是容易被水分子吸收。-短波穿透能力差,容易发生散射或反射。红光、橙光和黄光是比较长的光波,射入水中在不同的深度被吸收了,并使海水提高了温度。蓝光、紫光和一部分绿光的波长较短,一遇到水分子或其他微粒的阻碍就会四面散开,或者干脆反射回来。所以湖水的颜色蓝中透绿,一眼望去碧波万顷。海水更深,散射、反射的兰、紫光更多,看上去就象珐琅一样碧蓝了。

这里有个有趣的问题,就是紫光波长最短,散射和反射应当最强烈,可是为什么海水不带紫色呢?

这是因为人的眼睛有偏见,没有如实反映情况,忽咯了紫光存在的事实。有人做了一个有趣的实验,他把能量相同的各种光引向艰睛,结果发现:对红外线,眼睛完全看不到。红光可以看到,但是很弱。对黄、绿色光,看上去最亮。紫色光勉强可以看到。而对紫外线又几乎完全看不到了。

这个实验表明,人的眼睛对紫光很不敏感,因此对海水反射的紫色视而不见;相反,对绿色光特别敏感,这就是少量的绿光能把海水涂成碧蓝的缘故。

另外,海水颜色还受天气阴晴的影响。在晴空如洗的蓝天映衬下,大海会显得更蓝;在浓云重雾的笼罩下,海水就会变得灰暗。

假若海水含有大量泥沙,也会被染成黄色。我国的黄海,就是因为当初黄河带来大量泥沙而得名的。

根据海水的颜色给海命名在世界上并不是绝无仅有的,亚非大陆之间的红海也是因水色得名的。造成红色海水的原因,是表层海水中繁殖着一种海藻,叫蓝绿藻。这种海藻死后,就变成红褐色。大量的海藻浮在红海海面上,把海水染成红色,形成所谓“红色海洋”。

不但蓝绿藻这种低等植物能够染红海洋,而且微小的原生动物大量繁殖,也能把海水染成耀眼的红色。

早在十八世纪中叶,达尔文乘海轮作环球旅行时,就曾注意有红色的海水,但是当时并不清楚海水变红的道理。以后,墨西哥湾曾多次涌来这种奇怪的潮水,人们称作“红潮”。当这种红色海潮怒吼着卷向岸边的时候,同时把大量的臭鱼烂虾等海生动物堆积在几十公里的海岸上。沿岸居民实在不愿意接受大海这种慷慨的“赐与”,只好全办以赴,迅速清理,以免臭气熏夭,污染环境。

很显然,杀害鱼虾等海生动物的凶手是那些不计其数的红色原生动物,遗憾的是到百前为止,还不十分清楚那些无辜的鱼郎是怎样被杀害的。

红潮不仅在墨西哥湾频频出现,在日本海也有发现。这对日本沿海的水产业也是一大威胁。

其实海水表层由于生物的大倉繁殖,不仅能把海水染成红色,并旦还能染成褐色、绿色、黄色和牛奶色。人们把海水这种五颜六色的奇异变化,形象地称作“海水开花”。

海水开花在济伺的海洋里具有职弱的特色。在极地的海洋里,有—些鯨鱼类喜欢吃的甲壳类动物,它们大量繁殖的时候,能杷海水染成玫瑰色或者红色i在太平洋、大西洋广大地区和北冰洋的巴伦支海,海水开花现象是硅藻类海藻造成的。在黑海则是鞭毛虫在作怪。在鄂霍次克海和日本本海,海水开花现象是单细胞藻类大量繁殖形成的。在波罗的海,每当夏季来临,水面繁殖着一种蓝绿色水草。因此,在风平浪静的时候,极目远眺,简直是一望无垠的深绿色大草原。

海水开花也有一定的季市性。在温带和寒带主要是舂秋两季。在热带冬季ill能发生海水开花现象。海花繁茂,爭相吐艳把大自然装点得更加美丽。

比较纯净的水加热到100°C就会沸腾,降低到0°C以下就要结冰。这二种情况,只有在和海平面高度差不多的地方才出现。如果高度和海平面差的很多,情况也就大不相同了。

世界屋脊是我国青藏高原的誉称,海拔高度在四、五千公尺以上。在这里修筑公路的时候,筑路队的炊事员遇到了很大的麻烦,做饭的时候锅盖如不特别严密,就会做成夹生饭。只有将锅盖压紧封严,才能把饭煮熟。

这是什么缘故呢?原来在这个地方,只要加热到80多度,水的内部就产生气泡,表面翻滚,这就是沸腾了。这时的温度叫做沸点。以后,不管怎样加大火力,水的温度也不会继续上升。因为火焰传给水的热量,立即使水变成蒸汽带到空气中去了。水里的热量不能积累起来,当然温度不会继续升高。

如果把锅盖压紧封严,那么水的温度即使达到沸点也不会沸腾。这是因为水汽在锅盖阻碍下,不能随便跑掉。于是水中热量就会继续积累,温度不断升高,同时水汽越积越多,压力不断增加。当水汽压力等于锅盖阻力的时候,水汽又能通过锅盖的隙缝大量地跑出去,水才沸腾起来。这时水汽的压力不再增加,温度也就不再升高了。这就是盖紧锅盖能在高原上顺利煮饭的原因。表明压力和沸点的关系十分密切,压力越大,沸点越高。

在海平面,大气压强是760毫米高水银柱。也就是说,每平方厘米受到的空气压力是1.039公斤。这个数值叫一个大气压/越往高处走,大气压强越低。.世界上最高的山錄是珠穆朗玛峰,它的海拔高度是8,848.13米。峰顶的大气压大约只有海平菌的三分之一。在这里烧水,只要烧到72°’C左右,水就沸腾了。.试验证明:在八分之一的气压下,水掷沸点是50°C。在八十分之一的气压下,沸点只有10°C。这种沸水当然不能煮熟饭,并且连手都烫不了。 v,

如果从地面向下走,在深深的矿井里,情况文是念槔呢?趑往深处走,"气压越高,水的沸点也随着增高。大体上说深度每增加一公里,就增加0.13.个大气压,水的沸点就撻高39C。所以在深达三百米的矿井里,水要到lore才能沸腾。在一千米的深度,沸点就要髙到1D3°C。如果使水承受的压强吏大,沸点也就更高。象两个大气压的蒸汽锅炉,它里面的水要到121°C才会沸腾。在十个大气压下,沸点是l80°Cb在十二个大气压下,沸点是200°C。如果是在84.8个大气压下,则水的点就高到300°C了。

压强和冰点的关系也是非常密切的,不过比压强和沸点的关系要复杂得多,而且还受其他条件的影响。

在地面上,温度降到0°C水就要结冰了。但是在特殊环境中,当温度降低到0°C以下,水不一定结冰。凡是在0°C 以下还不冻结的本,就叫做过冷水。

云层里就常有过冷水滴。到摄氏零下十多度,还常常有过冷水滴和细小的冰晶同吋存在着,甚至到零下30°C还有不结冰的情形。这是因为云里的水滴很小,不易结冰另外,在空气中形成冰晶,必须有固体的微粒作“成冰核”才行。

在实验室里,经过谨慎小心地处理,逐渐降低水温,能够保持零下32°C不结冰的水。但是这种过冷水十分娇气,只要微微一震或接触物体,立即就会冻结起来。

不论云中的冰晶还是池上的冰块,它们都是“冷冰冰”的,而且能轻轻地浮在水面上,我们叫它普通冰。可是,世界上还有“热冰”和在水中能下沉的冰呢!

这些奇怪的冰都是不同压力的杰作。随着压强增加,冰点就下降。大约每增加130个大气压,水的冰点就下降1°C。在两千个太气压下,水的冰点将下降到零下22°C。这时结成的冰仍然和普通冰一样,体积膨胀。当増加到2,115个大气压时,奇怪的现象就发生了。水凝固时,体积反而缩小,形成密度比水还大百分之五的冰。这就是能沉入水底的新型的冰。

当压强增加到3,000个大气压时,水的冰点已下降到零下80°C了。这吋形成的冰密度更大,相当于水的密度的122%。到这里,新奇的事情并没有结束,而是到达了一个新的转折点。如果继续加压,水的凝固点反而增高。水在两万个大气压下,它的熔点是+80°C,密度比水大9.5%。这就是我们所说的“热水”。目前,还能在39,000个大气压下把水制成冰。这种冰比水重一半,要在182°C 才会溶化。我们虽然称它是冰,但它比普通沸水还要烫得多呢!

“热冰”是现代科学实验发现的—个怪物。它也是现代化重型机械的敌人”。因为重型机械的轴承是少不了润滑剂的。假若润滑剂里混有水滴,由于负荷压缩,会使水滴变成板硬的“热冰”。这的“热冰”就会和轴承摩檫,加速轴承的磨损。所以新奇的“热冰”是个有害无益的坏东西。对水的这一特性,我们万万忽视不得。

热胀冷缩和热缩冷胀

世界上绝大多数物质都是热胀冷缩的。温度升高,体积膨胀;温度降低,体轵缩小。但是水的脾气很怪,它不受这个规律的约束。

固态的冰和4°C以上的液态水遵从一般规律,是热胀冷缩的。水由到4°C到0°C就一反常态,不是热胀冷缩,而是热缩冷胀了。

所以,普通水在4°C 时密度最大,0°C和10°c时的密度相等。如果把10°C时的密度看作1,那么在40°C时就是0.992,80°C时是0.972,到100°C时就下降到0,958了。

所以,普通水在4°C 时密度最大,0°C和10°c时的密度相等。如果把10°C时的密度看作1,那么在40°C时就是0.992,80°C时是0.972,到100°C时就下降到0,958了。

水和温度的关系还有一点与众不同,凝固时体积缩小,这是物质由液姦变成固态时的一般规律。但是,水却与此恰怡相反,当0°C的水变成0°C的冰的时候,它的体积却胀大约十分之一,所以冰能浮在水上。

凝固时体积膨胀,并不是世界上独一无二的怪现象。除了水以外,铋和生铁也是这样。用生铁浇铸各种部件的效果所以特别好,就是因为铁水凝固时体积膨胀,能充满铸模的各个角落,所以生铁班叫铸铁。

水为什么有热缩冷胀的怪脾气呢?前边我们说过,水的分于是象磁棒一样的极性分子,所以液态的水分子不都是单个存在着,而是有的结成两个一组或三个一团。当两个水分子挨近的时候,假若一个水分子的正极和负极恰好与另一水分子互相颠倒,彼此相吸,这两个水分子揉会结成一体,形成双水分子,也叫贰聚水。同样,三个水分予相互首尾相吸,就会构成三水分子,也叫叁聚水。很明显,贰聚水结构紧密,占地方最小;叁聚水彼此支架起来,占地方最大。

液态水在不同的温度下单个分子、贰聚水及叁聚水的混合比例是不同的。在4°C时,结构紧密的双水分子数量最多,并有较多的单个水分子,所以体积最小。在4°C以下,结构松散的叁水分子的含量逐渐增多,所以体积逐渐膨胀。

过去,人们认为水结成冰体积突然膨胀的原因,是冰内体积最大的叁水分子占多数的缘故。后来,大量的实验和测定证明,冰里的水分子不是杂乱无章地堆砌,而是按一定的规矩排列起来的。每个水分子都被四个水分子均匀地包围着。这样一来,水分子之间就有很大空隙。所以水变成冰体积突然增大。

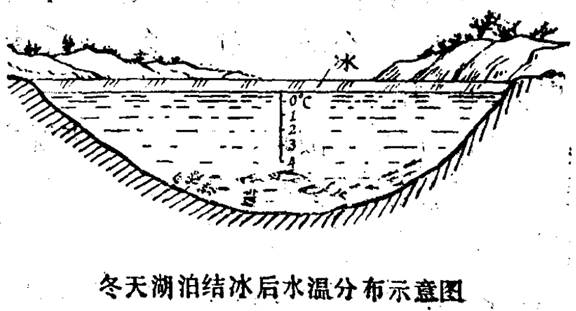

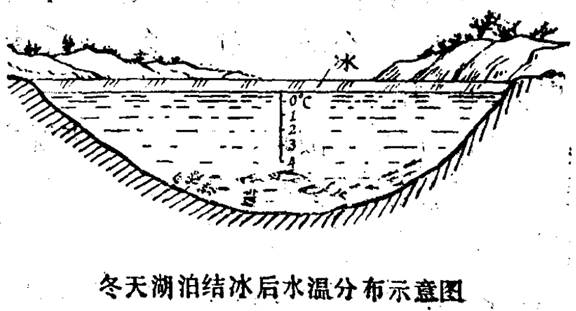

水冻成冰能浮在水面上,这是大自然的巧妙安排。它有效地保护了寒冷地带的水中生物。你看,冬天来了,表层的水把自己的热量传给冷空气以后,本身温度降低,密度增大,于是沉入底部,把密度较小的水挤了上来。当所有的永都冷到4°C时,就停止了上下对流。因为这时密度最大。再继续降温,表层展水降到0°C以下就会结冰。天气再冷,冰层会逐浙加厚,但水底总是4°C左右。所以,在朔风凛冽的严冬,水中生物仍然能过着悠然自得的舒适生活。

如果不是这样,寒冷地带的江河湖海就会冻到底。水中生物则会大难临头。所以它们应当庆幸水有这种特性。

但是,水的这种特性有时也会带来灾难。比如植物遇到冻害,常常是因为细胞液里的水分结冰膨胀,把细胞蜜胀裂,造成埴物死亡。

结冰膨胀造成危害的现象,在我们日常生活中是屡见不鲜的,如自来水管不注意保温,冬天会被冻裂;厚实的水缸结了冰,也会胀成几瓣;有的水库结冰,大坝护坡会被冰的压力毁坏。

冰能杷铁管胀裂,把大坝护坡压毁,可见冰的胀压力是非常大的。如果把水装在密闭的容器里,水冻结时产生的冰胀力最大,可以达到每平方厘米2吨。这是冰的一种压力。另外,冰也是热胀冷缩的。当温度升高时,泳的体积就会膨胀,一公里长的冰体温度上升一度,就会增长五厘米多。这种热膨胀也会产生巨大的压力。

冰冻产生的破坏,对小容器来说主要是冻胀力,对于大的水库主要是热胀力。如果你住在水库附近,当全面封冻以后,深夜常常可以听到惊人的冰裂声。,这是因为夜里温度下降,冰遇冷收缩,使冰体开裂发出的巨响。裂开的冰缝立刻被水充满冻结成冰,这就增加了冰的数量。第二天温度上升,冰层的膨胀量就会超过第一天。这就会对水库大坝施加巨大的压力。同时这种压力往往会使冰层边缘破裂,冰层会沿着坝被向上伸展,产生冰凌“爬坡'—个冬天可以爬六、七米呐。

浮和沉

水在结冰的情况,还有更奇特的本领呢。比如,小小的树叶能浮在水面上任意漂荡,而巨大的海轮也能浮在海面上自由航行。树叶和巨轮就象静静地躺在一个宽大有力的手掌上一样。

我们不妨作个实验,把木块用力压向水底就会感到有一股向上顶的力。不管把木块压多深,只要一放手,木块就会立刻浮上来。从井里提水的时候,桶浸在水里提着并不费劲,桶一旦离开水面,就舍觉得很吃力了。这说明,对于浸在水里的物体,水要给它一个向上的托力。这个托力就叫做浮力。

早在原始社会里,我们的祖先看到树干能顺水漂旒,从中受到启发,于是把枯老的空树干略加修整,用树枝划水,就这样创造了独木舟。

到了商代(公元前21〜公元前16世纪〉,青铜器已经出现,为更有效地使用水的漆力提供了有利条件。从当时的象形文字“舟”及有关的字形中可以看出,船好象是由许多板状材料组成的。据此可以推断,那时已经出现了木板船。

春秋战国时期,铁制工具的普遍使甩,使我国的造船和航海事业有了长足的进步。那时,我国南方出现了造船厂——船宫。吴越等国的战船能入海航行秦国的大船,能“浮江以下,至楚三千里,舫船载卒,一舫载五十人与三月之食,下水而浮,一日行三百余里,里数虽多,然而不费牛马。”可见当时运用水的浮力已有相当的规模。

与万里长城媲美的京杭大运河的开凿也是春秋战国时期开始的。这是我国古代改造自然,充分利用水的浮力的伟大创举。吴王阖闾开堰渎以通太湖,并导流入长江。这就是大运河最初的一段。

以上史实和大量的文献表明,我们勤劳智慧的祖先对水的浮力的认识和利用,当时达到了世界上最杰出的水平。

大约又过了二、三百年,到了公元前三世纪,欧洲的希腊著名学者阿基米德首先揭开了浮力这个谜。这里还有一段有趣的故事。

传说有个狡黯多疑的国王,他找了一个金匠给他做了一顶精美的王冠。国王非常喜爱地捧在手里细心观赏。可是,看着看着,他忽然起了疑心,这顶王冠最不是纯金的?、于是他派人払阿棊米镇请来,要他既不损坏王冠,又得检验出王冠是不是纯金的。

这个怪题真把阿基米德给难住了,他绞尽脑汁也想不出两全其美的好办法,心想还是先洗个澡再说吧,于是走进浴室,躺到盛满温水的浴缸里。顿时,许多水漫过缸沿,溢了出去。同时觉得浸在水里的身子轻了许多。他还想着王冠的事,漫不经心地望了望溢出去的水,他恍然大悟,立刻跳出浴缸,披上衣服,向皇宫跑去。他边跑边喊:“我知道了!我知道了!”

阿基米德知道了什么呢?原来他在水的启发下,发现了一条重要的定律:一件东西在水里受到的浮力,等于它所排开的水的重量。这就是有名的阿基米德定律。

运用这个定律,只要把王冠称一下,再把王冠浸在水里称一下,就可以知道王冠受到的浮力。浮力除以水的比重,就求出王冠的体积。玉冠的重量除以体积,就是王冠的比重如果王冠是纯金的,它的比重就应当是19.3。

这个故事是否真实且不管它,阿基米德定律倒是应当注意的。它告诉我们,要想使浮力加大有两个方法:

一个方法是加大物体的体积。例如,把一块钢放在水上,立刻会沉入水底。如果把钢轧成钢板,做成碗状,使它排开水的重量超过本身的重量,就会浮在水面上。巨大的海轮就是根据这个原理设计制造的。

另一个方法是增加掖悴的比重。谁都知道,铁钉是不会浮在水上的,可是忘却能浮在水银上面,因为水银的比重将近钢铁的二倍,相当于水的13.6倍。

可见液体比重越大产生的浮力也越大。选种时为了获得比重较大的水,就在淡水里画放进食盐,使这种含盐的咸水比重达到1.2左右。把小麦种子放进去,比重超过1.2的好种子就沉在水底,小于1.2的坏种子就会浮上水面,这样就把好坏种子分开了。

含盐的咸水比淡水浮力大,含盐越多浮力越大.这种现象也广泛地应用到航海事业上。海轮的船舷上都有一条“吃水线”。吃水线上面漆成一种颜色,下面漆成另一种颜色。装货越多船体越往下沉,当沉到吃水线的时候,就表示轮船已经满载了,如再继续装货就会“吃水”过深,遇到风浪就可能发生危险。

“吃水线”是轮船在淡水里装货的标淮。那么在海港里装货的标准是什么呢?

因为海洋的含盐量不同,所以浮力也不一样。由于海水冷缩热胀,当然夏季和冬季的浮力也有差异。大西洋含盐量最高,平均为3.553%。尤其是北大西洋海域,靠近北极,冬季寒冷,海水比重比别的大洋都大。印度洋的平均含盐量仅次于大西洋,居于第二位。但是它位于赤道附近,一年四季气候炎热,海水比重最小。因此,轮船的吃水线下边又特地标了四条短线:第一条短线是“印度洋线”,第二条是“夏季海洋线'第三条是“冬季海洋线”,最下面一条是“北大西祥冬季线”。

其实含盐量最高的海域不在大西洋,而是亚非之间的红海。这里气候炎热干燥,蒸发非常旺盛。海水含盐量高达3.976%。不过要和亚洲西南部的死海相比,红海就不值一提了。

死海不是“海”,而是世界上最咸的湖。水里没有鱼虾,岸上不长草木,所以叫死海。它的含盐量高达25%以上,比一般海水多五、六倍。每公升水含盐227〜275克,在110米深处可达327克。比重也大得出奇,大体上是1.172到1.227,比人体的比重还要大,所以死海从来没有淹死过人。如果躺在湖面上静静地看书,一点也不成问题。

据说死海的巨大浮力曾表演过一出讽剌喜剧。那是在一千九百多年前,罗马攻打耶露撒冷,大队开到了死海附近,统帅狄杜宴处决几个俘虏来的奴隶。他命令士兵把奴隶带上手铐脚镣,投进死海。可是,没有想到,这几个奴隶没有沉到水里淹死,反而被波浪送回岸边来了。“给我再把他们扔到海里去!”狄杜吼叫着。可是不久,奴隶们又漂回来了。狄杜惊呆了,他以为有什么神灵在保护这些奴隶,于是下令,“把他们放了!”

我国也有许多盐湖,大多分布在青藏高原上,这些盐湖不但储存着大量的食盐,而且还有相当数量的钾、镁、硼、锂等元素,是化工、冶金、电子等工业的巨大原料仓库。

地球是太阳系一个小小的成员。它的行动主要是受太阳吸引力的控制,乖乖地绕着太阳.旋转。它的冷和热也是靠太阳的“恩赐”。因为地球是个球体广所以赤道附近得到的光热最多,向两极逐渐减少。按说应当是赤道最热,两极最冷,南北两半球一样。

其实不然,世界上最热的地方不在赤道,而是在非洲利比亚沙漠的阿济济亚。这M是有名的“世界火炉”,绝对最高气温可达57.7°C,据说,最热的时候,可以在石墙上烙饼;同样?北半球最跨的掷方也不在北极,而是西伯利亚的维尔霍扬斯克---奥伊米亚康一带。奥伊米亚康的绝对最低气痺曾达零下71度,被称为北半球的寒极。南极倒是名副其实的冷极,曾出现过零下88.3°C的世界最低记录;南北两半球的差异也非常显著,北半球一月的平均气温为8.1°C,七月为22.4°C,相差14.3°C。南半球一月(夏季)的平均气温为17°C,七月(冬季)为9.7°C,相差只有7.3°C。

如果对照地图分析一下冷热反常的地点,就会发现一个有趣的自然现象:地球上的海陆分布真是巧极了,北半球是三个大洲包围一个大洋,陆地相对集中;南半球却是三个大洋包围一个大洲,海洋占绝对优势。北极在洋中,南极在陆上,赤道横过的地方几乎都是海洋。这给我们一个非常鲜明的印象:陆地上气温变化剧烈,海洋上气温变化和缓。

这是为什么呢?大气物理学告诉我们,大气底层空气的热量虽然来自太阳,但空气并不是由太阳直接晒热的,而是太阳光射到地面,再由地面把热量散发.给空气的。所以海陆吸热和散热的状况对气温盼影响关系极大。

水和热的关系非常特殊,它和其它液体比较,;不但在热容量上名列衡寒,而且蒸发时需要的气化潜热也是手屈一揞。每煞发一克水需要53:8卡的热量。其中43卡用来战胜空气的压力做功,使体积增如到1,650倍。其余的热量都用来克服分子的引力。因为水是极性分子,分子间引力很大,所以需要热量最多。

海水的热容量比陆地大得多,如果让等量的水和岩石都提高一度,则水需要的热量相当于岩石的四、五倍。此外海水蒸发耗去不少的热量,并且阳光能直接射入海水深处,加上海水还可以上下交流,使热量能在很深的水层中均匀地分布,因此在炎热的夏季,海洋送给空气的热量并不太多;大陆就不同了,它吸收来的热量都集中在薄簿的表层。热量在陆地上所能传到的深度,大约只有海洋的二十分之一。因此.尽管接受的太阳辐射能一样多,陆地温度要大大超过海面温度。这样,夏季的大陆象一口热锅烘烤着空气。

可是,大陆温度升得很侠,降得迅速。当辐射冷却时,陆面比海面快得多。我国的吐鲁番盆地就很典型,夏季白天最高气温可达47.8°C,夜里会降到0°C以下。“早穿皮袄午穿纱,抱着火炉吃西瓜”就是这种气候的生动写照。

冬季,陆地上得到的热量很少,当然没有更多酿热量送给空气;海洋虽然得到的热量也不多,但是海水还有夏季储存的不少热量,这时还能继续供给空气,使气温不致大幅度下降。据统计,全世界海洋表层海水的年平均温度为17,4°C,比地球近地面空气的年平均气温高3°C以上。

可不能小看这三度多,要知道,一立方米的海水降低1°C放出的热量,能使3,134立方米的空气上升l°C。冬季海洋确实象个“巨大的火炉”不断放出大量的热,温暖着附近的大陆。

可不能小看这三度多,要知道,一立方米的海水降低1°C放出的热量,能使3,134立方米的空气上升l°C。冬季海洋确实象个“巨大的火炉”不断放出大量的热,温暖着附近的大陆。

如果把热量比作家庭收入,那么海洋就象个勤俭持家的好手,能积累收入,调剂支出;大陆却象个计划不周的主妇,工资到手,一花而空。因此,在阳光强烈的夏季,海洋比大陆凉爽;而在阳光微弱的冬天,海洋又比大陆温暧。这就是海洋性气候和大陆性气候的突出特点。但是海洋和大陆毕竟是“近邻”,所以经常通过空气的流动互相交换热量。

如果把热量比作家庭收入,那么海洋就象个勤俭持家的好手,能积累收入,调剂支出;大陆却象个计划不周的主妇,工资到手,一花而空。因此,在阳光强烈的夏季,海洋比大陆凉爽;而在阳光微弱的冬天,海洋又比大陆温暧。这就是海洋性气候和大陆性气候的突出特点。但是海洋和大陆毕竟是“近邻”,所以经常通过空气的流动互相交换热量。

我们知道,空气是热胀冷缩的,暖空气比较稀薄,冷空气略显稠密。所以体积相同的冷空气就比暧空气重些。也就是气压比较高些。在压力的作用下,冷空气就要挤向暖空气的地方,便形成了风。夏季海洋上气温较低,大陆上气温较高,空气就由海洋流向大陆。冬季则相反,空气由大陆流向海洋。这种因季节而改变盛行风向的风,就叫做季风。

我国因处在欧亚大陆的东南部,面临世界上最大的太平洋,形成了世界上最典型的季风。所以我国沿海地区,夏季多东南风,冬季多西北风。

海洋和大陆之间的冷热变化,不仅在季节上有差异,而且在一天之内也往往相差悬殊。白天,在太阳强烈地照射下,陆地增温比海面剧烈,气压低于海面。于是,风从海面吹向陆地,这就是海风。在夜间恰恰相反,因为太阳落山了,陆面迅速散热降温,气压高于海面,风从陆地吹向海洋,这就是陆风。

海陆风和季风相比,不仅周期短,风力小,而且范围有限,只能在狭长的滨海地带,才有领略海陆风的机会。

浩瀚无际的海面不象杯中的水那样平静,也不象湖面微微泛起的涟漪,它总是激浪翻滾,怒涛喧嚣。时而高潮袭来,仿佛要把陆地吞掉;时而潮退水降,又涌回大洋。因此,谁也没有看到过海平面,实际上也根本不存在什么固定的海平面。

那么海平面是无中生有的了!?是的,但不是凭空捏造的,它是根据某海区每小时潮高的数值,经过多年的累积算出的平均值。这个平均值就叫做该海区的平均海面,或者海平面。通常人们用平均海面高度做为计算大陆高程和海洋深度的起点。平常所说的海拔高度或绝对高程,就是比海平面髙出多少的意思。

目前,世界上已经广泛采用平均海面来计算地面高程了。但是一个稳定可靠的平均海面数值却是来之不易的,一般需要观测人员九年以上的辛勤劳动,再把这些连续观测资料加以整理和进行繁琐的运箅才能求得。我国是以1956年前青岛验潮站多年观测资料为依据,求算出该地点的平均海面,经国家定名为黄海平均海面,并以此作为我国陆地高程的起算点。

为什么全国都以青岛黄海水准原点为准呢?原来不同地点海平面的高度是不同的。这是因为,某个海区会因河水注入或风为的作用使海水堆积,这里的海面就会高于临近海面。大气压力也会引起海面变化。气压高的地方,海面可能降低;气压低的地方,海面便将升高。海水本身温度的高低和盐分的浓淡都会使海水的密度产生差异。大家知道,密度和比重成正比,所以海水密度大的海区就会由于比重大而下沉,使海面降低;相反,海水密度小的海区,海面就要上升。另外,地转偏向力也会影响海面的高度。

由于影响海面高度的因素很多,而且极为普遍,尽管世界大洋连成一片,随时流动补充,还是不能消除海面高低不平的现象。所以不同海域,往往有不同的海面高度。例如,大西洋在巴拿马运河出口处的海面,要比该运河汇入太平洋处的海面低0.5米。大西洋外海的海面差值竟然达到1.5〜1.6米。

我国海域辽阔,大陆海岸线长达一万八千多公里,横跨温带、亚热带和热带,又有著多的长江、黄河、珠江等大河注入,再加上季风的影响,致使我国南北海面差异较大,有的甚至相差二十厘米以上。为了保持地图高程的统一,我国测绘部门确定,全国都以黃海海面为准。

大体说来,某一地点的平均海面是稳定的。不过,这只能说在短期内是稳定的。如杲从地球发展历史的角度来看,大海的平均海面也是动荡不定的。

什么因素能引起世界性海面升降呢?道理很简单,世界大洋是海水聚集在低洼处形成的,如果地壳形状发生变化,或者海水数量有所增减,都会引起海面升降。

运动是一切事物的本质,地壳也不例外,此起彼伏,从来也没有停止过。地壳运动会使海盆容积发生很大变化。有人估计,单是大西洋海底山脉的隆起,就能使世界海面上升42米;地中海海盆的形成,又会使海面降低12米。目前,科学家们研究证实,海底深沟一直扩大加深,海盆容积仍有扩大的倾向。

海水水量和世界气候的冷暖关系极大。近一百万年来,世界上有过几次周期性的冷暧变化。在气候非常严寒的时期,大量海水变成冰雪,“冷藏”在大陆上。海水便大大减少,海面大幅度下降。这个时期在地质学上叫大冰期;接着天气转暖,冰雪融化,使海面渐渐回升。地质学家把这个时期叫做间冰期。气候几经冷暧,海面随之几度降升。

近一万一千年以来,气候转暧,每一千年升高一度,一直到现在,还在上升。所以,我们正处于气候转暖的时期。因此,冰川正继续融化,海水水量不断增加。 .

现在,世界海面还以平均每年0.5〜1毫米的速度缓慢上升i这说明,冰川融化增加的水量超过了海盆扩大容积的速度。所以现在海面变化的总趋势是上升状态。

世界海面的缓慢上升对一般地区是无关紧要的但是对陆地下沉的地方就有很大威胁。如荷兰的陆面每年下沉,1682年刻下的海面标记,到1953年就末入水中130厘米^平均每年以0.47厘米的速度下沉。现在,荷兰全国有四分之一的土地位于海平面以下。因此不得不花费大量的人力物力,在海滨筑起大堤,有的地方是好几道堤坝。全国海岸线长度为1,075公里,而堤坝总长度竟达3,000公里。尽管如此严加防范,仍难免遭受海洋的危害。1953年在暴风雨的推动和参与下,海水冲决了堤坝,闯入荷兰沿海一带,淹死大约一千五百人,毁掉耕地九十万亩。由于海平面的动荡,结果,使人心旷神怡的大海,又给人类带来了灾难。

所以,普通水在4°C 时密度最大,0°C和10°c时的密度相等。如果把10°C时的密度看作1,那么在40°C时就是0.992,80°C时是0.972,到100°C时就下降到0,958了。

所以,普通水在4°C 时密度最大,0°C和10°c时的密度相等。如果把10°C时的密度看作1,那么在40°C时就是0.992,80°C时是0.972,到100°C时就下降到0,958了。